Wie hoch steht der Orion in Andalusien?

Und - kann man Strandurlaub und Astrofotografie verbinden?

Das Projekt

Im Norden Deutschlands fordert das Hobby Astronomie vom aktiven Beobachter im Winter Geduld und Durchhaltevermögen. Nicht die kalten Hände und Füße, sondern das häufig diesige Wetter, gerne in Kombination mit Nebel oder gar langanhaltendem Regen, lässt nur eine sehr überschaubare Zahl an „astrotauglichen“ Nächten übrig.

Nach dem Ende unseres Berufslebens sind meine Frau und ich nun in der Lage, dem norddeutschen Winterwetter zu entfliehen. Und so haben wir den lang gehegten Plan einer „Überwinterung“ in südlichen Gefilden im Winter 2024/2025 wahr gemacht. Von Mitte Dezember 2024 bis Ende Februar 2025 haben wir unseren Lebensmittelpunkt für 10 Wochen in ein geräumiges Ferienhaus an der Costa de la Luz in der Nähe von Conil de la Frontera verlegt. Die 2600 km Anfahrt ab Osnabrück mit dem eigenen PKW, mit drei Zwischenübernachtungen, verlief erstaunlich problemlos. Selbst unser kleiner Pudel Fiete hat sich ab Duisburg ins Körbchen seiner Hundebox gelegt und stundenlang geschlafen. Unter dieser Hundebox hatte ich mein eigens für diese Reise zusammengestelltes Astroequipment verstaut. Leistungsfähig und doch transportabel sollte es sein – aber dazu später mehr.Und damit komme ich zur „Zielformulierung“ für unser Projekt „Überwinterung“: morgens geht es mit dem Hund an den (fußläufig erreichbaren) Strand, Frühstück gibt es um 12 Uhr draußen, die Siesta wird zum Lichttanken oder Schlafen genutzt, abends gibt es leckeres spanisches Essen und ein Glas Rotwein und danach wird der andalusische Sternhimmel abgelichtet. Zuviel verlangt?

Nein, das geht! Die vielen angenehmen Aspekte des Überwinterns an der Costa de la Luz, das strahlende Licht, die kühlen, aber tagsüber angenehmen Temperaturen, das Leben draußen und die vielen, atemberaubenden Sonnenuntergänge sollen hier aber nicht Thema sein.

Abb. 1: Sonnenuntergang am 14.01.2025 in El Palmar. Kamera: Panasonic Lumix DCM-TZ71 bei 720 mm Brennweite (bezogen auf einen Vollformat-Chip)

Astronomische Beobachtungen

Warm angezogen habe ich staunend zugesehen, wie der Orion fast 20 Grad höher am Himmel steht als in Osnabrück. Tief im Süden ist Regor im Sternbild Vela sehr gut auszumachen, sogar Canopus im Sternbild Carina lugt 3 Grad über den Horizont.

Am Wichtigsten für mich ist allerdings die Erfahrung, dass von unseren fast 70 Nächten vor Ort etwa 60 - 70% astrotauglich waren. Eine Quote, von der man in Osnabrück nicht einmal zu träumen wagt. 250 klare Nächte pro Jahr – damit bewirbt der Internetauftritt Andalusiens den Astrotourismus. Das kann ich nach meiner Zeit dort bestätigen. Es war ein festes Ritual, den Sonnenuntergang mit einer Tüte Salzmandeln und einem Kaltgetränk (und Kauartikel für den Hund) zu beobachten. Dieses Ritual mussten wir keine zehnmal auslassen…

Die Sichtbedingungen am Standort

Eigentlich hatte ich einen denkbar schlechten Standort für astronomische Beobachtungen. Nur gut 100 Meter vom Atlantik entfernt, Straßenbeleuchtung, Bäume und Häuser. Die Helligkeit des Himmels betrug laut Sky Quality Meter etwa 20 ± 0,3 mag/arcsec^2. Für 2015 wird für diesen Standort noch ein Wert von 20,85 mag/arcsec^2 angegeben (1). Und dazu sehr viel Wind (2): ich habe schnell gelernt, dass Wind das Leben (und auch die Hobbyastronomie) an der Costa de la Luz bestimmt. Für den Hobbyastronomen gibt es zwei „gute“ Winde: zunächst der Levante, ein trockener Ostwind aus dem Mittelmeer und der Norte, ein kalter und sehr trockener Wind aus Norden. Beide, aber insbesondere der Nordwind, sorgen für ausgezeichnete Sichtverhältnisse. „Schlechte“ Winde sind der Poniente, ein feuchter Westwind vom Atlantik und der Sur, ein Südwind, der auch Feuchtigkeit und Regen bringt.

Neben leichten Kopfschmerzen schafft der Levante vorzügliche Bedingungen für astronomische Beobachtungen. Kühl und trocken bläst er, manchmal sehr kräftig, die ganze Nacht durch. Das Seeing ist sehr gut und es gibt keinerlei Tau. Die Temperatur bleibt die ganze Nacht recht konstant, in der Regel um die 10° Celsius. Es gab einige Nächte, in denen ich nicht nachfokussieren musste. Bei Norte herrschten ähnliche Bedingungen, nur war es mit rund 8° Celsius spürbar kälter.

Gleich zu Beginn meines Aufenthaltes hatte ich eine Serie von 10 wunderbaren Levante-Nächten. Während meine Fotomaschine lief, fiel mir irgendwann auf, dass die Brandung des Atlantiks (100 Meter in westliche Richtung gelegen) nicht zu hören war. Ein Wetterumschwung auf Westwind brachte dann deutlich schlechtere Bedingungen für die Astrofotografie mit sich (siehe Anhang).

Das Equipment

Wer zum Überwintern nach Südspanien reist, der fährt in der Regel mit dem eigenen Wohnmobil oder PKW. Meine Frau und ich bevorzugen als Unterkunft eindeutig ein Ferienhaus gegenüber einem Wohnmobil oder Wohnwagen. Der Transfer nach Südspanien mit einem PKW hat zudem den Vorteil, dass man vor Ort mit einem kleineren Vehikel deutlich flexibler ist. Und daher musste unser Skoda Yeti als Packesel herhalten. Hundebox, die üblichen Koffer und allerlei unverzichtbare Dinge des Alltags füllen den durchaus üppigen Stauraum dieses kleinen SUVs sehr schnell. Daher musste das Volumen des Astroequipments sehr überschaubar bleiben.

Abb. 2: Das Astroequipment

Abb. 3: Das Equipment neben dem Pool

Optik: ZWO FF80 F/7.5 APO

Reducer: Askar 0,76 auf F/5.7

Filter: Optolong L-eNhance

Kamera: ZWO ASI6200 MC Pro

Montierung: ZWO AM3

mit Gegengewichtsstange

und Gegengewicht 3,5 kg

Stativ: ZWO TC40

Guideoptik: ZWO 60/280 mm

Nachführkamera: Lodestar X2 von Starlight Xpress

Reduziert auf vier Packstücke passte das gesamte Equipment unter die Hundebox und überstand den Transport ohne jeglichen Schaden.

Aufbau und Verkabelung vor Ort dauerte beim ersten Mal etwa vier Stunden. Danach konnte ich das komplette Gerät (natürlich ohne Kabel) recht einfach ins Haus tragen. Der Aufbau am nächsten Abend dauerte (samt Einnorden) dann nur noch knapp eine Stunde. Ich habe die Gerätschaften am Anfang einfach neben den Pool gestellt, obwohl die Sicht dort durch eine Wand, das Haus und zwei Bäume recht eingeschränkt war. Aber weil die gesamte Orion-Region von Dämmerungsende bis 3 Uhr morgen sichtbar war, habe ich den Standort nicht geändert.

Insgesamt war ich mit dem Equipment sehr zufrieden und es hat störungsfrei vom ersten Tag an gearbeitet. Im Folgenden nun meine, in mancherlei Hinsicht durchaus subjektive, Beurteilung der einzelnen Komponenten des Equipments:

Beurteilung des verwendeten Equipments

Der APO FF80 von ZWO mit einer Brennweite von 600 mm und einem Öffnungsverhältnis von F/7.5 hat eine perfekte Abbildungsleistung mit runden Sternen bis in die Ecken der Vollformat-Aufnahme. Dieses Gerät kann ich uneingeschränkt empfehlen, aber ich werde es nicht weiterverwenden, weil es mir einfach zu lichtschwach ist. Ich habe es vor Ort in Spanien sehr bedauert, dass ich meinen (seit 2014 bewährten) Epsilon 130D von Takahashi nicht im Gepäck hatte. Beim Takahashi wäre ich (bei vergleichbarer Abbildungsqualität) mit rund der halben Belichtungszeit zum gleichen Ergebnis gekommen. Daher war der FF80 von ZWO ein interessanter und lehrreicher, aber auch mein einziger Abstecher in die große Welt der APOs.

Der „Full Frame Reducer“ von ZWO für den FF80 APO ist baugleich mit dem entsprechenden Reducer von Askar für deren PQH80. Das bedeutet wiederum, dass der FF80 APO von ZWO und der PQH80 APO von Askar optisch baugleich oder aber zumindest sehr ähnlich sind. Die Brennweite reduziert sich um den Faktor 0,76 auf 456 mm, das Öffnungsverhältnis beträgt F/5.7. Die Montage des Reducers ist sehr gut gelöst und auch die Abbildungsqualität ist im Feld ausgezeichnet. Wären da nicht die abgesunkenen, äußersten Ecken der Vollformat-Aufnahmen! Alle Ecken werden, schön symmetrisch, nicht wirklich ausgeleuchtet und auch mit sorgfältig angefertigten Flats lässt sich dieser Mangel nur unvollständig beheben. Verschiedene Testaufnahmen mit und ohne Filter und sogar mit einer durchgängigen M68-Montage zeigten, dass die Abschattung der Ecken nicht durch meinen Strahlengang, sondern durch die Reducer/APO-Kombination selbst erfolgte. Daher definitiv keine Empfehlung meinerseits für diesen Reducer.

Die Kamera ASI6200 MC Pro von ZWO habe ich seit fünf Jahren ohne Störung oder Qualitätsverlust im Einsatz und ich bin mit ihr sehr zufrieden. Einzig die kleinen Pixel des Vollformatsensors IMX455 von Sony und die damit verbundene, riesige Größe der Einzelaufnahmen (etwa 120 MB) sind bei der Datenübertragung, der Speicherung und der Bearbeitung richtig lästig. Und weil schließlich kaum jemand einen Monitor mit einer Auflösung von 9500 x 6400 Pixeln zur Darstellung der vollen Auflösung besitzt, habe ich konsequent sämtliche Aufnahmen mit einem Binning von 2x2 erstellt. Dadurch lassen sich die Dateien mit den Rohdaten (jeweils rund 30 MB) deutlich leichter und schneller bearbeiten und das Rauschen wird durch das „Software-Binning“ gleich um einen Faktor 1,41 reduziert.

Die Verwendung von Spannungswellengetrieben in Teleskopmontierungen ermöglicht eine hohe Tragfähigkeit bei geringem Eigengewicht. Genau das brauchte ich für ein möglichst kompaktes Astro-Reiseequipment. Und daher war ich sehr gespannt, wie sich meine neue Montierung AM3 von ZWO bewähren würde. Die AM3 führt sehr präzise und ohne sichtbare Sprünge nach, sie ist sehr leise und darüber hinaus erstaunlich robust und gutmütig. Zweimaliges, versehentliches Anfahren der Kamera gegen das Stativ (einmal beim Schwenken, einmal bei der Nachführung) quittierte die AM3 mit einem empörten lauten „Piep“ und blieb stehen. Danach war außer der Einnordung der Montierung nichts verloren und keinerlei Defekt zu beobachten. Weil ich mit dem Gewicht des APOs, der Kamera und der Nachführung im Bereich der angegebenen Tragfähigkeit von 8 kg ohne Gewichtsausgleich lag, hatte ich eine Gegengewichtsstange und ein Gegengewicht von 3,5 kg angebaut. Das wäre wahrscheinlich für eine präzise Nachführung des ZWO FF80 nicht erforderlich gewesen, aber ich werde beides brauchen, wenn ich demnächst wieder mit dem Epsilon 130D fotografiere. Meine unbedingte Empfehlung für die AM3, wenn eine kleine, leichte und sehr leistungsfähige Reisemontierung gesucht wird.

Das zur AM3 passende Karbonstativ TC40 von ZWO ist perfekt verarbeitet, stabil und ebenfalls sehr zu empfehlen. Wer mit einem Refraktor fotografiert, sollte aber unbedingt eine Stativverlängerung dazu erwerben, damit das Fernrohr oder die Kamera nicht so schnell gegen die Stativbeine fährt.

Als Nachführoptik kam ein (heute nicht mehr lieferbares) Leitfernrohr von ZWO mit 60 mm Öffnung und 280 mm Brennweite zum Einsatz. Mit der extrem empfindlichen Nachführkamera Lodestar X2 von Starlight Xpress konnte ich den Nachführfehler in der Regel unter 0,5 Pixel halten.

Hard- und Software

Als Steuerrechner nutze ich seit 2011(!) ein Fujitsu Lifebook E781. Dieses Gerät hat mich noch nie im Stich gelassen und kommt bis heute problemlos mit jeder aktuellen Software zurecht. Die seinerzeit hohen Anschaffungskosten von 1300,-€ für ein Notebook nach „Industrie-Standard“ haben sich rentiert.

Im Zusammenhang mit diesem Projekt bin ich für die Steuerung des Equipments und die Datenerhebung von MaximDL auf N.I.N.A. (3) umgestiegen. Ein Upgrade meiner MaximDL-Version auf den aktuellen Stand hätte erhebliche Kosten verursacht und N.I.N.A. ist eine (auch ohne längliche Tutorials) leicht erlernbare und sauber programmierte Freeware. Leicht erlernbar natürlich nur, wenn man schon eine gewisse Erfahrung im Bereich Astrofotografie hat.

Der Umstieg hat bei mir an einigen Stellen allerdings Irritationen verursacht. Ein Beispiel: die mit der ASI6200MC Pro gewonnenen Rohdaten haben (mit Binning 2x2) in MaximDL die Dimension 4788 x 3194 Pixel. Die analog mit N.I.N.A. gewonnenen Rohdaten dagegen 4784 x 3194 Pixel. Der Unterschied von 4 Pixeln in einer Dimension ist nicht dramatisch, führt aber dazu, dass alle bereits in MaximDL erstellten „Biases“, „Darks“ und „Flats“ nicht mit den „Lights“ aus N.I.N.A. kompatibel sind und neu gemacht werden müssen.

Bei der Suche nach einer kompakten, preiswerten und einfach zu bedienenden Software für die „Vor-Ort-Auswertung“ bin ich recht bald auf Siril (4) gestoßen. Siril wird meines Erachtens sehr unterschätzt - die Software kann von der Rohdatenkalibrierung und -reduktion bis zur finalen Bildbearbeitung alles, um aus den gewonnenen Rohdaten fertige Bilder zu erstellen. Selbst die Funktion, Sterne und Nebel oder Galaxien mittels StarNet++ zu separieren, ist in Siril integriert. Hinzu kommt, dass mein nunmehr 14 Jahre altes Lifebook E781 selbst größere Datenmengen mit Siril problemlos und in akzeptabel Zeit bearbeiten kann.

Bei der endgültigen Datenreduktion und Bildbearbeitung zu Hause wurde Siril (zusammen mit Theli (5), Fitswork (6), NoNoise AI (7) und ACDSee (8)) fester Bestandteil des Workflows.

Astrofotos

Dem Titel dieses Berichts zu folge hatte ich hauptsächlich das Himmelsareal im Bereich des Sternbildes Orion im Visier. Dort gibt es zahlreiche wunderbare, in Norddeutschland recht tief stehende Objekte. So ist mir zum Beispiel von IC 2118, dem Hexenkopfnebel, mit einer Deklination von fast -8°, bislang aus Osnabrück keine akzeptable Aufnahme gelungen. Hier ergeben sich, bei einem Azimut für IC 2118 von maximal 30°, für die Astrofotografie brauchbare Zeitfenster von ein bis höchstens zwei Stunden, während in Südspanien, bei einem Kulminations-Azimut von 46° auch fünf bis sechs Stunden Belichtung pro Nacht möglich sind.

Tabelle 1: Liste der angefertigten Astrofotos in zeitlicher Reihenfolge (Filter: Optolong L-eNhance, höhere Auflösung: Bild anklicken)

Datum | Katalogname | Bezeichnung | Filter | Brennweite | Einzelaufnahmen Dauer Anzahl | Belichtungszeit | |

| (mm) | (s) | (min) | |||||

| 2024-12-22 | M 45 | Plejaden | 600 | 300 | 16 | 80 | |

| 2024-12-23 | M 42 | Großer Orionnebel | 600 | 300 | 37 | 185 | |

| 2024-12-28 | Simeis 147 | Spaghettinebel (1) | x | 456 | 600 | 17 | 170 |

| 2024-12-29 | Simeis 147 | Spaghettinebel (2) | x | 456 | 600 | 16 | 160 |

| 2024-12-30 | IC2118 | Hexenkopfnebel | 456 | 300 | 30 | 150 | |

| 2025-01-01 | NGC 2264 | Weihnachtsbaum-Sternhaufen | x | 456 | 600 | 24 | 240 |

| 2025-01-17 | NGC 1499 | Kaliforniennebel | x | 456 | 600 | 22 | 220 |

| 2025-01-18 | Barnard 30/31/32 | Dunkelwolken | x | 456 | 600 | 29 | 290 |

| 2025-02-03 | NGC 2237 | Rosettennebel | x | 456 | 600 | 12 | 120 |

| 2025-02-04 | NGC 2177 | Seemöwennebel (1) | x | 456 | 600 | 22 | 220 |

| 2025-02-05 | NGC 2177 | Seemöwennebel (2) | x | 456 | 600 | 12 | 120 |

| 2025-02-05 | NGC 2467 | Emissionsnebel | x | 456 | 600 | 7 | 70 |

Abb. 4: Die Plejaden (M 45)

Das Siebengestirn im Sternbild Stier war das „First Light“- Objekt während der Überwinterung. Auf dem Bild sind neben den Sternen des offenen Sternhaufens bläuliche Reflexionsnebel und umliegende Staubwolken zu erkennen.

Abb. 5: Der Große Orionnebel (M 42)

Eine Sammlung von Objekten im Bereich des Sternbildes Orion kommt ohne M 42 nicht aus. Hier ist das sehr helle Zentrum überbelichtet, um umliegende Staubwolken sichtbar zu machen. Nördlich von M 42 ist der „Running Man“-Nebel (NGC 1977) gut zu erkennen.

Abb. 6: Der Kaliforniennebel (NGC 1499)

NGC 1499 ist eine HII-Region im Sternbild Perseus. Eine Ähnlichkeit der äußeren Form des Emissionsnebels mit Kalifornien habe ich nie entdecken können. Erst bei sehr hohem Kontrast zeigt der – in meinen Augen eher langweilige Nebel - innere Strukturen.

Abb. 7: Der Hexenkopfnebel

Dieser Reflexionsnebel im Sternbild Eridianus wird durch den hellen Stern Rigel im Orion zum Leuchten gebracht. Auf dem Bild sind auch fünf Galaxien zu sehen: NGC 1720, 1726, 1752 und 1779, sowie IC 402.

IC 2118 ist ein recht schwierig zu fotografierendes Objekt. Einerseits führt die Nähe zum Stern Rigel zu sehr starken Überstrahlungen im Bild, andererseits steht der Nebel, wie oben erwähnt, in Osnabrück selbst bei optimalen Bedingungen nur 30° über dem Horizont. Jedenfalls steht IC2118 für die nächsten Überwinterung wieder auf dem Programm. Mit einer lichtstärkeren Optik und mindestens 4 Stunden Belichtungszeit!

Abb. 8: Der Rosettennebel (NGC 2237) mit dem offenen Sternhaufen NGC 2244

Ein hübsch anzuschauender Emissionsnebel im Sternbild Einhorn und ein extrem häufig fotografiertes Deep-Sky-Objekt. Im Internet in allen denkbaren Farben und Falschfarben zu finden. Einfarbig und mehrfarbig – auch in lila. Allein im Januar 2025 mehr als 300-mal auf Astrobin hochgeladen…

NGC 2237 hatte ich eigentlich nur der Vollständigkeit halber im Programm - ohne Linienfilter-Aufnahmen für Schwefel, Wasserstoff und Sauerstoff ist das Objekt etwas eintönig. Interessant war es schließlich doch durch die Verfälschung der Aufnahmen bei Westwind und Gischt (siehe Anhang).Abb. 9: Der Seemöwennebel (IC2177)

Mosaik aus zwei Aufnahmen dieses Emissionsnebels im Sternbild Einhorn. Eines meiner Lieblingsobjekte, welches erst richtig zur Geltung kommt, wenn die Umgebung mit dargestellt wird.

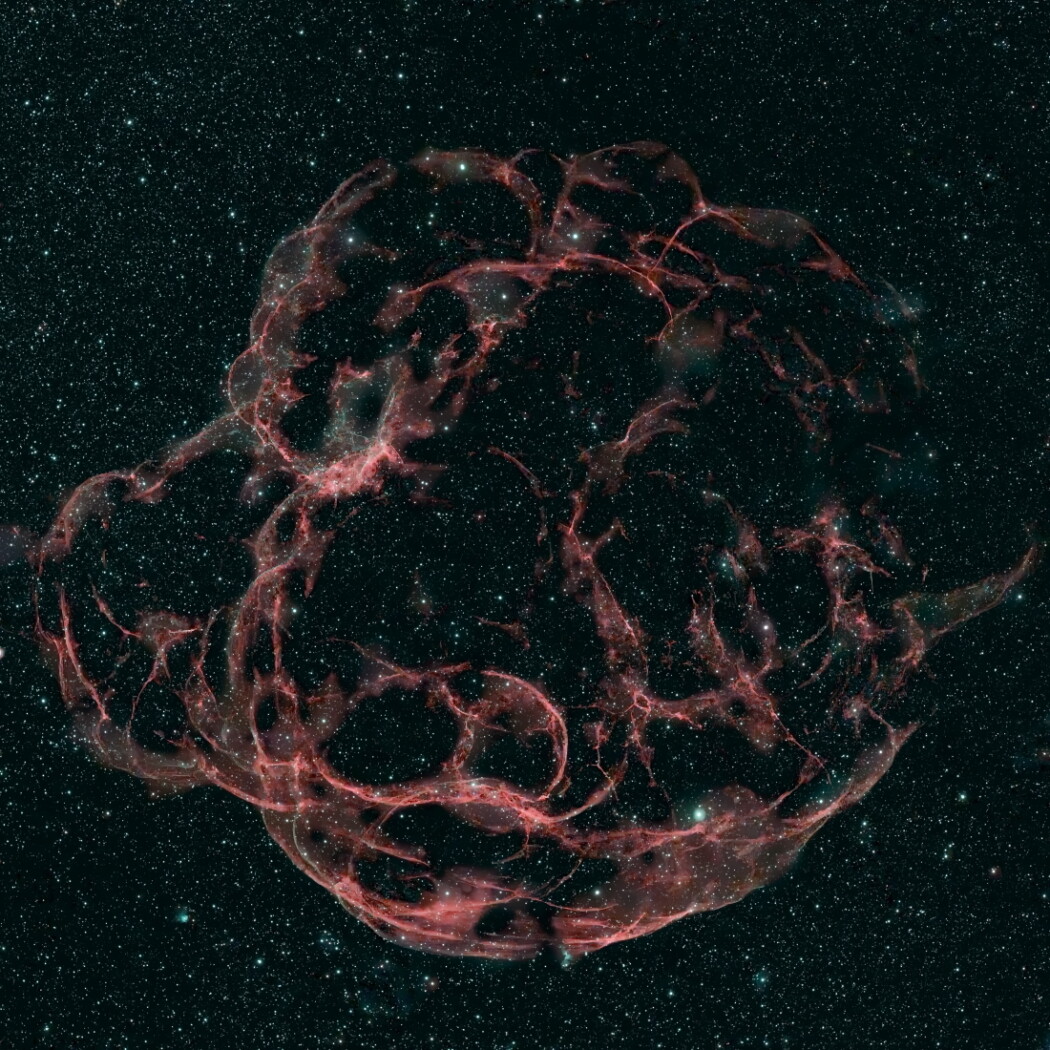

In der linken unteren Ecke des Bildes ist NGC 2357 zu sehen. Dabei handelt es sich um einen Wolf-Rayet-Ringnebel im Sternbild Großer Hund. Das Objekt wird auch „Thors Helm“ genannt.Abb. 10: Der Spaghettinebel (Simeis 147)

Überrest einer Supernova in den Sternbildern Stier und Fuhrmann. Mosaik aus zwei Aufnahmen. Sehr lichtschwaches Objekt und entsprechend schwer zu fotografieren. Um die vielen Details des Überrestes zu verdeutlichen, ist eine erheblich längere Belichtung erforderlich als die 2 x 2,5 Stunden, die ich diesmal investiert habe.

Die Rohbilder zur gezeigten Aufnahme von Simeis 147 haben ein extrem schlechtes Signal-/Rauschverhältnis. Auch die kalibrierten und überlagerten 16 (beziehungsweise 17) Rohbilder zeigten noch sehr starkes Rauschen. Die Verwendung einer leistungsfähigen Software zur Rauschreduzierung (hier: NoNoise AI von ON1) erbrachte schließlich dennoch ein passables Ergebnis. Auch Simeis 147 möchte ich bei der nächsten Überwinterung detailreicher ablichten!

Abb. 11: Der sogenannte Weihnachtsbaum-Sternhaufen (NGC 2264) mit dem Konusnebel, einer Dunkelwolke in der Bildmitte und vielen ausgedehnten HII-Regionen im Sternbild Einhorn

Hubbles Variabler Nebel (NGC 2261), ein Reflexionsnebel mit kometenähnlicher Form ist unteren Drittel des Bildes zu sehen.

Den Nebelkomplex im oberen rechten Teil des Bildes könnte man auch „Hund-fängt-Beute-Nebel“ nennen. Einige Dunkelwolken markieren das Halsband, der Stern TYC 750-878-1 glitzert im Auge des Hundes und der Konusnebel ist der geöffnete Schnabel der erlegten Beute. Nun ja, soweit meine Fantasie – einen Weihnachtsbaum kann ich auf diesem Übersichtsfoto jedenfalls nicht erkennen…

NGC 2264 liegt im Zentrum eines ausgesprochen vielfältigen Himmelsareals. Hier findet man für jede Brennweite wunderbare Ansichten und Objekte.

Abb. 12: Barnard 30 / 31 / 32, ein Dunkelwolkenkomplex im Sternbild Orion

Ein eher selten fotografierter, aber sehr schöner Bereich des Himmels. Im Katalog von Edward Barnard aus dem Jahr 1919 sind die Koordinaten von etwa 350 Dunkelwolken aufgeführt. Welche Dunkelwolke im Bild der jeweiligen Nummer 30, 31 und 32 zuzuordnen ist, lässt sich jedoch anhand Koordinaten nicht eindeutig feststellen.

Abb. 13: NGC 2467, ein kleiner Emissionsnebel in einer sehr sternreichen Himmelsregion im Sternbild Achterschiff

Dieser eher unscheinbare Nebel mit -26,5° Deklination ist astrofotografisch in Deutschland kaum erreichbar. Trotz störender Bäume habe ich in den letzten Tagen der Überwinterung eine Lücke genutzt und das Objekt gut eine Stunde belichtet können. Und wieder gilt: nächstes Jahr mehr!

Fazit

Zehn Wochen und zwei Neumondphasen im Winter 2024/2025 an der Costa de la Luz bleiben mir in sehr guter Erinnerung. Sowohl im Hinblick auf das Leben, das Licht und das Klima vor Ort bei einer „Überwinterung“, als auch auf die wunderbaren Bedingungen für das Hobbys Astrofotografie. Dabei sind besonders zu nennen:

1. Die außergewöhnlich hohe Zahl an klaren Nächten

2. Der fehlende winterliche norddeutsche Dunst, Nebel und Hochnebel

3. Das um fast 20° größere Azimut der Fotoobjekte

Hinzu kam für mich ein weiterer großer Vorteil. Wir hatten während der Überwinterung nur einzelne Abendtermine. Ich hatte also in fast allen astro-geeigneten Nächten die Möglichkeit, meinem Hobby nachzugehen. Dabei stellte sich bald ein entspanntes „Das-kann-ich-auch-morgen-machen-Gefühl“ ein. Ein Gefühl, dass ich aus der Zeit in meiner Sternwarte in Melle und auch aus meinen zahlreichen Astrourlauben in Namibia nicht kenne.

Und so konnte ich die am Anfang dieses Berichts formulierten Ziele des „Projekts Überwinterung“ mühelos erreichen. Astrofotografisch hatte ich mir vorgenommen, die Sichtbedingungen in Südspanien und insbesondere an der Costa de la Luz zu erkunden, Erfahrungen mit geeignetem Reiseequipment zu sammeln und mich mit aktueller Steuerungs- und Bildgewinnungssoftware vertraut zu machen.

Auf meine seit 2017 übliche Datenerfassung, Schmalbandsignale technisch-wissenschaftlich korrekt einem RGB-Bild beizumischen, habe ich bewusst verzichtet. HII-Regionen habe ich zur Kontraststeigerung mit einem L-eNhance-Filter von Optolong abgelichtet und dann eine normale RGB-Auswertung durchgeführt. Daher sind die Bilder farblich etwas „eindimensional“.

Und damit komme ich zum Ausblick auf die (hoffentlich stattfindende) nächste Überwinterung 2025/2026. Es muss eine lichtstärkere Optik ins Gepäck, ich möchte mich auf einige wenige Objekte konzentrieren, südliche Objekte in den Sternbildern Großen Hund und im Achterdeck erkunden und die bewährte, korrekte Bildgewinnung anwenden. Und eine schöne Zeit verbringen – mit Familienleben, Strandspaziergängen und Salzmandeln bei Sonnenuntergängen.

Anhang

Brandungsgischt, Meerwassernebel und Astrofotografie

Als nach einer langen Phase mit dem Ostwind Levante und phantastischer Sicht der Westwind vom Atlantik, der Poniente, aufkam, verschlechterten sich die Bedingungen für Astrofotografie dramatisch. Die über 100 Meter entfernte Brandung des Atlantiks war in der Stille der Nacht plötzlich so laut, dass sie vermeintlich gegen die Mauer an der Grundstücksgrenze spülte. Und es war deutlich wärmer. Ferner hatte ich selbst bei einer Temperatur von 13 Grad nach kurzer Zeit vermeintlichen „Tau“ auf der Optik. Es handelte sich allerdings nicht um Tau, sondern um Meerwassernebel, den ich am nächsten Tag mit geeigneten Reinigungsmitteln entfernen durfte.

Der Blick nach oben zeigte aber einen schönen klaren Himmel und daher wollte ich NGC 2237, den Rosettennebel aufnehmen. Die Verwunderung war zunächst groß, als die ersten Rohbilder hereinkamen (in Abbildung 14 oben links). Wenn auch mit dem bloßen Auge nicht zu sehen, so macht dieser Meerwassernebel (ähnlich wie bestimmte Hochnebellagen in Norddeutschland) die Astrofotografie unmöglich. Bei unterschiedlich schlechten Bedingungen, an verschiedenen Tagen angefertigte Aufnahmen des Rosettennebels zeigen den, mit bloßem Auge am Stern kaum sichtbaren, Effekt.

Abb. 14: Sichtbedingungen für Astrofotografie in

Abhängigkeit von der Menge an Meerwassernebel in der Atmosphäre und

entsprechend der Lautstärke der Brandung am Beobachtungsstandort- von oben

links nach unten rechts: sehr laut, laut, deutlich und sehr leise

Dieser Zusammenhang mag etwas kurios erscheinen, aber schon nach wenigen Wochen vor Ort konnte ich abends nach Einbruch der Dunkelheit an Hand der Lautstärke der Brandung sehr gut abschätzen, ob Astrofotografie mit guter Qualität möglich war. Erfreulicherweise waren bei mir der Levante und der Norte die vorherrschenden Winde, Poniente und Sur dagegen seltener.

Quellen und verwendete Software

(1) https://www.lightpollutionmap.info

(2) https://www.anda-luz.eu/seiten/reiseinfos/wetter-online.html(3) https://nighttime-imaging.eu

(4) https://siril.org

(5) https://github.com/schirmermischa/THELI

(6) https://www.fitswork.de/software/

(7) https://www.on1.com/products/nonoise-ai/

(8) https://www.acdsee.com

(9) https://www.ap-i.net/skychart/en/download

(10) https://openphdguiding.org/

Osnabrück, im März 2025

Gerd Althoff

Gerd Althoff